الدكتور نادر كاظم حول الكتاب والقراءة ونظرية التلقي

سماورد

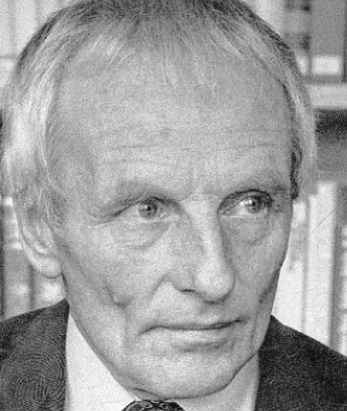

الدكتور نادر كاظم أكاديمي وكاتب وناقد من مواليد 1973 بمحرق البحرين، بزر خليجيًا وعربيًا من خلال نتاجه في الفكر الاجتماعي والسياسي، عبر قراءته ووتبعه لقضايا الهوية والتاريخ من منظور ثقافي، وقدم في ذلك العديد من البحوث والدراسات والمحاضرات، ورفد المكتبة العربية بقائمة ليست بالقصيرة من الكتب منها:

- الشيخ والتنوير.

- لا أحد ينام في المنامة: التاريخ والمكان والإنسان،

- إنقاذ الأمل: الطريق الطويل إلى الربيع العربي،

- كراهيات منفلتة: قراءة في مصير الكراهيات العريقة،

- لماذا نكره؟ او كراهيات منفلتة مرة أخرى

- خارج الجماعة: عن الفرد والدولة والتعددية الثقافية،

- استعمالات الذاكرة: في مجتمع تعددي مبتلى بالتاريخ،

- طبائع الاستملاك: قراءة في أمراض الحالة البحرينية،

- الهوية والسرد: دراسات في النظرية والنقد الثقافي،

إضافة إلى ما قدمه في الترجمة مثل: كتاب لماذا الحرب؟ بين سيغموند فرويد وألبرت أنيشتاين، وكتاب الديمقراطية الإله الذي فشل لهانز هوبا.

الدكتور نادر، إلى جانب عمله كأستاذ للنقد الثقافي في قسم الدراسات الاجتماعية بجامعة البحرين، أدار تحرير عدد من الدوريات الثقافية وكان عضوًا في هيئة تحرير أخرى، ولا زال عضوًا في بعضها الآخر.

بقي أن نذكر أن الدكتور نادر جاء من خلفية أكاديمية أدبية في النقد الحديث باطروحته التي قدمها في القاهرة بعنوان “تمثيلات الآخر: صور السود في المتخيل العربي الوسيط” والتي صدرت في كتاب نال عنه جائزة الكتاب البحريني المتميزللعام 2004م، أما أطروحته في رسالة الماجستير فنال بها أيضًا جائزة الكتاب البحريني المميز في العام 2003 بعد أن خرجت في كتاب بعنوان ” المقامات والتلقي: بحــث في أنمــاط التلقي لمقــامــات الهمــذاني في النقــد العربي”

سماورد: حوارنا هذا سنخصصه للحديث عن عملية التلقي وبعض اشكالاتها، وذلك بالاستفادة من بعض ما ورد في مقدمة ومدخل كتاب المقامات والتلقي، الصادر للدكتور عن أطروحته لشهادة الماجستير، دون التعمق في تفاصل الفصول التي تناولتها الدراسة في تتبع أنماط تلقي مقامات بديع الزمان الهمذاني لدى نقاد الادب العربي الحديث. قبل ان نبدأ بالحوار نحتاج إلى تمهيد يعرفنا بمفهوم نظرية التلقي وتطورها.

د. نادر: المقامات والتلقي هو أول كتاب صدر لي. عندما بدأت العمل عليه، الذي هو في الأصل أطروحة ماجستير، كان الشائع في النقد العربي هو المناهج الداخلية، أو قراءة النص من الداخل سواء كانت البنيوية أوالتفكيكية؛ أو ما سبقهما من المناهج التي تعتبر الآن أقرب إلى الطرق الكلاسيكية؛ أما الاهتمام بنظرية التلقي عربيًا فقليل جدًا، وخليجيًا منعدمًا تقريباً، والمكتبة العربية كانت إلى حدٍ ما فقيرة بترجمات قليلة عنها، مع وجود إشعارات متفرقة هنا وهناك. كان البدء بهذا المشروع مهمة صعبة بسبب الاضطرار لازمًا إلى الرجوع للمصادر الأجنبية، على الأقل الانجليزية، فمن الصعب علي الرجوع إلى المصادر الأصلية في الألمانية سواء كان ويلفجانج أيزر أو روبرت ياوس أو جورج غادامير وغيرهم؛ فكانت المصادر الانجليزية مع القليل جدًا مما ترجم من هذه الكتب هو الأقرب لي كمدخل لتكوين أدوات الاشتغال أو البحث في هذا الموضوع.

الفكرة الأساسية في نظرية التلقي أن النص فعلياً لا يكسب قيمته، ولا يتحقق وجوده الفعلي إلا من خلال فعل القراءة. بالتالي، القارئ كطرف له أهمية قصوى. هذا بناء على نظام التواصل الذي يتكون بداية بمؤلف يكتب، ونص كمنتج، ثم القارئ الذي يتلقى هذا المنتج. طوال تاريخ النقد كان الاهتمام منصبًا على العنصرين الأولين من عناصر التواصل: المؤلف (نفسية المؤلف وعصر المؤلف إلى آخر الأمور المرتبطة به) كان ذا أهمية كبرى؛ ثم مع النقد الجديد والبنيوية، أصبح النص (البنى الداخلية للنص وتركيب النص الداخلي) مسألة مهمة. بمعنى، أن العنصرين الأولين من عناصر التواصل الأدبي، أو التواصل النصوصي بشكل عام، (المؤلف والنص) نالا كل الاهتمام من قبل النقاد دون القارئ أو المتلقي، على الرغم من أنه هو من حافظ على النص من الفناء؛ ذلك باهتمام القراء به، سواء كان بالنسخ أيام المخطوطات، أو بقراءته أو بحفظه في مكتبات أو باستنساخه وبتجليده بأكثر من نسخة، هذا الفعل المتنوع للقراءة هو ما يحفظ النص من الفناء. إذًا القارئ عنصر مهم لا يقل أهمية عن المؤلف؛ لأن المؤلف فعلياً يؤلف لمن؟ كلنا نكتب لقارئ ما. لا أحد يكتب لنفسه؛ حتى الذي يكتب لنفسه هو يحوّل نفسه إلى قارئ، أي أني عندما أكتب شيئًا سيتطلب مني أن أقرأه بعد دقائق أو بعد ساعات أو بعد سنوات؛ هذا إن كنت أكتب لنفسي ولا أنشر. في هذا السياق، نذكر مقولة لأمبرتو ايكو يقول فيها أن النص الوحيد الذي يكتبه الكاتب لنفسه هو قائمة المشتريات. عند ذهابك للتسوق ستكتب كذا كذا حتى لا تنسى؛ في الأخير أنت تكتب وتحول نفسك إلى قارئ. إذا تخطى الأمر ليصل للنشر؛ فأنت فعلياً تكتب إلى قارئ محدد، أو على الأقل إلى قارئ قد تكونت لديك صورة عامة عنه. إذا اتفقنا على هذه النقطة الأساسية أن لا أحد يكتب لنفسه؛ إنما الكتابة في الدرجة الاولى هي كتابة لقارئ ما؛ إذًا ينبغي أخذ هذا (القارئ ما) بعين الاعتبار. هذه كانت المقدمة، أو الفرضية الأساسية لنظريات التلقي باعتبار القارئ وفعل القراءة مسألة مهمة ينبغي أخذها بعين الاعتبار، ثم لاحقاً بدأ الكلام حول ما يسمى جمالية التلقي مع روبرت ياوس في الستينات والسبعينات من القرن العشرين. أنا، في الحقيقة، كنت أقرب في اشتغالي إلى ما يطرحه روبرت ياوس عن تاريخانية أو تاريخية فعل التلقي أو فعل القراءة. هذا ما شدني إلى الموضوع، وهذا ما يندرج ضمنه كتابي المقامات والتلقي. كيف يمكن تكوين تاريخ مغاير؛ ليس تاريخًا للنص ولا تاريخًا للمؤلفين ولا تاريخًا كالذي تعودنا عليه في كتب تاريخ الأدب العربي وغيره. هو تاريخ للتلقي. تاريخ لقراءة نص ما؛ وهذا في ظني الجديد الذي قدمه الكتاب؛ ولم يسبقه عربياً أي كتاب في هذا السياق.

سماورد: في موضوع التلقي، يوجد عدد من المفاهيم هناك حاجة لفهمها. أفق الانتظار، ماذا يعني هذا المصطلح في نظرية التلقي؟

د. نادر: أفق الانتظار مصطلح صاغه روبرت ياوس، وجذوره فعلياً تعود إلى مارتن هايدجر حين تحدث أو تناول في فلسفته المعروفة ما يمكن تسميته تاريخية الوجود، أو تاريخانية الوجود، أو زمانية الوجود. الوجود بالضرورة وجود

في لحظة تاريخية محددة. روبرت ياوس كان مهتمًا بهذا الموضوع، وهو من حاول عن طريق حلقة الوسط بينه وين هايدجر – هانز جورج غادمير – أن يصيغ هذا المفهوم ويطبقه على نظرية التلقي أو جمالية التلقي. طبعاً أشرت في الكتاب إلى مدى الغموض الذي يكتنف هذا المصطلح حتى في استخدامات رويرت ياوس له؛ فمرة يستخدمه للتعبير عن أعراف النوع الأدبي، أو ما يتميز به جنس أو نوع أدبي معين يتفق القراء على أن هذا النوع أو هذا الجنس الأدبي المعين يمتاز بكذا. مثلاً، الحكاية الخرافية تمتاز بأعراف وتقاليد وطريقة كتابة أو حكي معينة. وبالتالي، حين أسمع أحدًا يحكي لي كان يا ما كان؛ سأعرف أن ما سيأتي حكاية خرافية. في البداية، استخدام أو فهم روبرت ياوس لأفق الانتظار أو التوقع كان يعني توقع النوع من خلال مجموعة من الأعراف والتقاليد التي يختزنها (قارئ ما). لاحقاً، أصبح المفهموم أكثر شمولية، وأصبح مرتبطًا بالسياق التاريخي والموقف التاريخي بكل معطياته؛ سواء كانت المعطيات الاجتماعية والسياق الاجتماعي، والاقتصاد، والسياسة، والاخلاق؛ بمعنى كل معطيات عصر من العصور، بما فيها المفاهيم والمعارف التي تطورت في هذا العصر، كلها التي يكتسبها فعلياً أو يختزنها (القارئ ما). من خلال ما يختزنه هذا (القارئ ما)، سيقرأ النص بناءً على هذا المخزون، أو هذا النوع من المعرفة التي أكتسبها. للتمثيل لذلك، أنا الآن في العام 2020، حجم معرفتي بأمور عديدة أوسع وأشمل من شخص عاش في العام 1900؛ لأن المولود في ذلك العام له خبرات معينة بمعطيات عصر معين بأدوات فهم معينة، بجهاز مفاهيمي كان موجودًا في يوم من الأيام، بهذا الشكل، فسيقرأ كل شي في الحياة بما فيها النصوص وفق المعطيات المتاحة أمامه. من الصعب، بل من المستحيل أن يقرأ قارئ عاش في العام 1900 نصًا بمعطيات 2020. كلنا نقرأ؛ ونفهم إذا عممنا الموضوع من قراءة النص إلى فهم العالم، وفهم الوجود، وفهم علاقتنا بالاخرين؛ من خلال هذا الجهاز المفاهيمي الذي يتكون بفعل تطور معارف، وبفعل اكتشاف أو تطوير مفاهيم جديدة. بهذا المعنى، أفق الانتظار هو ما يؤكد تاريخية فعل التلقي أو تاريخية فعل القراءة أو تاريخية فعل الفهم؛ أي أننا نقرأ نصوصًا معينة أو نفهم الأشياء في لحظة تاريخية معينة، ووفق معطيات هذه اللحظة، بما فيها المفاهيم التي تطورت في هذه اللحظة. في أعوام القرن السابع عشر، من الصعب فهم مصطلح مثل الديموقراطية بمعنى الشعب مصدر السلطات. لماذا من الصعب استيعاب هذا المفهوم؟ لأن مفهموم الإنسان، وصورة الإنسان الذي يستحق الاحترام والتقدير التي تعممت مع الإنسانيين، ومع الكتابات التي جاءت في عصر التنوير في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، التي قالت أن الإنسان مخلوق أو كائن مميز ويمتاز بمميزات معينة؛ ويترتب على ذلك شيء اسمه الكرامة الانسانية يجب أن تحترم، وأن هناك وجودًا لشيء اسمه الإرادة البشرية التي ينبغي أن تحترم. هذه المفاهيم كلها تطورت لاحقاً؛ فمن الصعب على من عاش مرحلة سابقة أن يقرأ شيئًا معينًا، بما فيها النصوص، وفق معطيات لاحقة. من الممكن أن نستشرف، كما وجدنا تل الالتماعات البصيرة عند سقراط، وعند أرسطو، وعند ابن خلدون أو غيرهم، لكن فعلياً هي نابعة من واقع ومعطيات العصر الذي عاشه كل واحد منهم.

سماورد: هل القارئ أو المتلقي واحد، أم ثمة تصنيفات لهذا المتلقي؟

د. نادر: على امتداد الاشتغال على نظرية التلقي، هناك تصنيفات كثيرة للقراء؛ مثلًا سقراط كان يقول أن النص أو الكتابة ما أن تُكتب فلا تملك مصيرها. قد تذهب إلى قارئ يفهمها وهو القارئ المعني بها، أو قد تذهب إلى قارئ لا يفهمها ولا غير معني بها. بمعنى آخر، يوجد قراء معنيون بالنص الذي يقرأونه، ومهتمون به، أو لنقل يفهمون حق الفهم النص الذي يقرأونه. في المقابل، يوجد قراء آخرون غير معنيين بهذا النص وغير مكترثين به. هذا تصنيف أولي ممكن أن نستمده من سقراط في تحديد نوعية القراء، الذي من الممكن أن يصنفوا كقراء جادين أو قراء غير جادين؛ قراء يستحقون النص الذي يقرأونه، أو قراء لا يستحقونه. هذه نبرة نخبوية كانت سائدة، وهي أن القراء الأكفاء الذين يستحقون أن يقرأوا النص هم فئة محددة ومتميزة؛ في حين، أن الآخرين لا قيمة لهم. هذا النوع من التصنيف أو التمييز يعتبر أوليًا مع سقراط؛ وهو مستمد مما يسمى الثقافة الرفيعة والنخبوية التي ترى في عامة الناس رعاعًا وسوقة أو لا قيمة لهم، ولا لآرائهم، ولا لاعتباراتهم، ولا لقراءتهم. مع تطور النقد الحديث، ظهرت تصنيفات مختلفة للقراءة. لدى هارلد بلوم، على سبيل المثال، تصنيف آخر للقراء بحسب قوة وقدرة القارئ على التأثر، أو عدم التأثر؛ القدرة على الابداع في القراءة، أو محاكاة الاخرين في القراءة. أنا استمديت هذا المفهوم فعلياً من هارولد بلوم حين تكلم عن الشعراء كقراء لمن سبقوهم. على سبيل المثال، عند النظر إلى شعر المتنبي كنموذج لنصوص الشعر الكلاسيكي الكبير، كيف بالإمكان أن تقرأ الآن شعر المتنبي دون أن تتأثر به، وأن تبدع نصًا مختلفًا عن شعر المتنبي؛ أو أن تخضع لقوة وهيبة شعر المتنبي وتكتب نصًا مستنسخاً من نصوصه. أن تقرأ نزار قباني- كمثال آخر – بهيته في وقته، ولا تقع تحت سيطرته. هذه الفكرة المهمة لهارد دبلوم في كتاب قلق التأثير أو التأثر أخذت منها المفهوم وطبقته على القراء. حاولت التوصل إلى مفهوم القارئ القوي. القارئ الذي يطلع ويتعرف على القراءات السابقة، وهيبة القراءات السابقة التي اكتسبتها من هيبة اصحابها، ومع ذلك لديه القدرة على أن يتحرر من هذه الهيبة، ومن سحرها المشل لفعل الابداع، ولفعل الابتكار، ولفعل الاختلاف؛ وأن يبدع قراءته الخاصة للنص. في المقابل، هناك قارئ آخر هو قد نصطلح على تسميته بالقارئ الضعيف؛ القارئ الذي يقرأ النص وفق قراءات سابقة، ولا يستطيع أن يبتكر قراءة مختلفة عن الآخرين. هناك تصنيف آخر، استمديته من جونثان كولر الناقد الأمريكي المعروف، وهو القارئ الكفء؛ أي القارئ الذي يمتلك أدوات القراءة في عصر من العصور، بخلاف قارئ لا يمتلكها. يوجد الآن قراء بحكم ولعهم بالروايات يقرأون روايات ليلًا ونهارًا، وعلى مدى سنوات طويلة يواصلون هذه القراءة؛ فتكونت لديهم معرفة جيدة بالرواية، يستطيعون من خلالها أن يميزوا الرواية الجيدة من الرواية غير الجيدة. هذا النوع من القراء هم قراء أكفاء اكتسبوا أدوات فهم جنس أدبي معين لمداومتهم على القراءة لفترة طويلة. بخلاف القراء غير الأكفاء، أو القراء العابرين الذين يقرأون اليوم رواية قد تعجبهم ليواصلوا قراءتها، أو لاتعجبهم ليتركوها في المنتصف؛ وفي يوم آخر يقرأون ديوان شعر، أيضًا قد ينال إعاجبهم، وربما لا، ليذهبوا لقراءة شيء آخر. كذلك، نجد تصنيفات أخرى مرتبطة بالقارئ الافتراضي أو القارئ الضمني – وهو من المصطلحات التي تطورت في النقد الحديث – وهو القارئ المفترض وجوده عند كتابة النص، فالكاتب حين يكتب نصه يفترض صورة معينة لقارئٍ ما، ويتحدد بناء على عدة أمور قبل الشروع في الكتابة. مثلًا هل أكتب بأسلوب النخبة، مستخدمًا مصطلحات كثيرة ومفاهيم معقدة، واضعًا في ذهني أن القارئ لديه القدرة على فهم ما أكتبه؟ أم أكتب بلغة سهلة مبسطة ومسترسلة لأن القارئ العام هو هدفي، ومن أريد الوصول إليه؟ هل أنا أكتب كتابًا لطلبة الجامعة؟ أم لعامة القراء؟ هذا هو القارئ الضمني؛ القارئ الذي أضعه في ذهني أثناء كتابة نص من النصوص أو كتابة من الكتابات. إلى جانب أسلوب الكتابة، نوعية موضوعات الكتابة. هل الموضوع يصلح لعامة القراء، أم سيكون غير مستلطف ولا يثير إعجابهم. لنفترض، على سبيل المثال، أنا مشغول بموضوع اسمه الهرمونطيقا الفنومولوجية، ومهووس بها، واقرأ عنها لدى هورس بير وغادامير وبول ريكور؛ لكن حين أريد الكتابة عنها، سأكتب لمن فعليًا؟! من سيقرأ الهرمونطيقا التحويلية والهرمونطيقا الفنومولجية؟ قد يقرأها مجموعة من النخبة موجودة عادةً في الجامعات، أو من يدرسون الأدب؛ مجموعة قليلة العدد، ومعظمهم ربما توقف عن القراءة؛ وعليه من المحتمل أن أصرف النظر عن كتابة هذا الكتاب، لأن الموضوع بالنسبة للقارئ الضمني الذي وضعته في ذهني لا يستحق. أحياناً القارئ الضمني يحدد لغة أكتب. هل أكتب للقارئ العربي أو الانجليزي؟ الخلاصة أن الموضوع، وأسلوب وكيفية الكتابة، واللغة كلها أمور تتحدد بعد أن يقرر كاتبٌ ما ما هو ما شكل الصورة العامة للقارئ الضمني المفترض.

سماورد: ننتقل إلى مفهوم أو مصطلح آخر، وهو نمط التلقي الذي قد يظهر من خلال العلاقة بين المتلقي والنص.

د. نادر: في كتابي، توصلت إلى وجود ثلاثة أنماط للتلقي مرتبطة بالنص موضوع الاهتمام وهو المقامات؛ لكن الأمر لا يقتصر على هذ الانماط الثلاثة. يستطيع أن يبتكر القراء أنماط متعددة للتلقي. فكرة نمط التلقي فعلياً هي من اختراعي. لا يوجد في نظرية التلقى شيء اسمه أنماط التلقي. ابتكرت المصطلح في كتابي حين وجدته مناسبًا لإيضاح تلقي وقراءة هذا النص في عصر ما حين يمتد لفترة على مدى من العقود، قبل أن تبدأ قراءة مختلفة له في عصر لاحق. تساءلت هل مطلوب أن أصنف هذه القراءات قراءة؟ في حين عدد كبير منها التي ظهرت، على سبيل المثال، منذ منتصف القرن التاسع وامتدت لسنوات تلتها، بها قواسم مشتركة كبيرة، وتقرأ النفص بطريقة متقاربة جداً. قد تكون منطلقاتها وخلفياتها الثقافية والاجتماعية والايديولوجية مختلفة، لكن أدوات القراءة، ونوع الفهم المكوّن حول النص، والصورة التي رسمتها للنص فعلياً متقاربة. وعليه، عوض تصنيف وعدّ كل هذه القراءات قراءةً قراءةً، توصلت إلى أنه بالامكان ابتكار مفهوم يلم كل هذا النوع من القراءات المتقاربة في إطار واحد وأطلقت عليه اسم نمط التلقي. بالطبع، توجد مقاربات أخرى قريبة من هذا المفهوم مثل (البارادايم) أو النموذج الارشادي لتوماس كون، على سبيل المثال، أو مفهوم الجماعة التفسيرية عند ستانلي فيش، واجتهادات أخرى وجدتها مفيدة في دراسة التلقي في لحظة تاريخية معينة. يأتي بعد ذلك التلقي اثناء التعاقب من لحظة إلى أخرى. توصلت إلى أن هذا النص العربي الكلاسيكي المتميز – المسمى مقامات الهمذاني – تناوبت عليه ثلاثة أنماط من التلقي خلال العصر الحديث في النقد العربي. التلقي الأول اسميته التلقي الاحيائي؛ ساد في عصر الاحياء من عصر النهضة العربية. هو نوع من عودة الاهتمام بالتراث العربي تحقيقًا وطباعةً ونشرًا، ثم محاكاةً وتقليدً أو قراءةً نقدية، أو فهمًا نقديًا لهذا النص. هذا النوع من النقد الاحيائي كان يستهدف بعث وإعادة هذا النص إلى الحياة من جديد خلال القرن التاسع عشر. وفق مفهوم أفق التلقي، هذا النمط الاحيائي به بدأ تكوين أفق هذا النص وبناءه عربيًا خلال العصر الحديث. تلى ذلك، كسر لأفق التلقي أو أفق الانتظار مع النمط الذي اسميته النمط الاستبعادي؛ وهو القراءة السلبية للمقامات التي بدأت مع القرن العشرين وتصاعدت متأثرة بفهم الأدب أنه قادم من من منبعين مختلفين: المنبع الأول يرى أن الأدب ينبغي أن يكون ذاتيًا، أي تعبيرًا عن ذات مؤلف؛ والآخر يرى أن الأدب ينبغي أن يكون مرآة للمجتمع والواقع. عند النظر بتمعن إلى هذين المنبعين نراهم في نهاية المطاف أنهما واحد. كلاهما يطالب بنوع الأدب الشفاف العاكس لما وراءه؛ سواء كان ما وراء المؤلف، أو ما وراء مجتمع المؤلف أو واقع المؤلف. هذا النمط مثلّه قراء وجدوا أن المقامات نص لغوي بلاغي متقعر، وأقرب إلى اللغة الجوفاء المليء بالبلاغيات والبديعيات والسجع والجناس، ويرون أن هذا شكل من أشكال اللعب اللغوي لا قيمة له، وافترضوا أن هذا النص أساساً أُلف لأغراض تعليم اللغة. وضعه بديع الزمان الهمذاني في القرن الرابع الهجري لأغراض تعليمية، بينما هؤلاء القراء يستنكفون أن يكون الأدب تعليميًا، فالأدب يجب أن يكون تعبيريًا أو انعكاسًا لواقع ومجتمع ما. يرون أن الأدب ليست وظيفته التعليم أو الوعظ والارشاد. هذا النوع من الفهم للأدب وللنصوص استبعد هذا النص من قائمة ما يمكن تسميته الأدب الرفيع. بعدها، بدأت قراءة أو نمط تلقي آخر، من خمسينات القرن العشرين فصاعدًا، مرتبط بما اسميه تأصيل التراث العربي؛ بمعنى البحث عن أصول وجذور لفنون مستحدثة موجودة في تراثنا وأدبنا العربي القديم.

سماورد: مثل ما ما حدث للمسرح أيضًا.

د. نادر: كل الفنون الجديدة. قبل هذه الفترة، كانت النظرة إلى المسرح نظرة سلبية، وكذلك النظرة إلى الرواية. من كتبوا الرواية عربيًا، في أيام كتابتها الأولى، خجلوا من ذكر اسمائهم كمن يدرء عارًا. رواية زينب لمحمد حسين هيكل وقعها باسم فلاح مصري أو مصري فلاح، إبراهيم المازني فعلها أيضًا. كانت النظرة للرواية سلبية عند ذلك الجيل. حين تغيرت النظرة، وأصبحت الرواية وفن القصة والمسرح والملحمة فنون أدبية معتبرة رفيعة؛ هنا بدأ الكلام أن ليس الغرب من اخترع المسرح؟ وليس الغرب من اخترع القصة والرواية والملحمة بدليل أن لدينا في تراثنا العربي ألف ليلة وليلة، ولدينا مقامات الهمذاني والحريري، ولدينا حكايات كليلة ودمنة وإلى آخره. هذه الرغبة التأصيلية، والبحث عن أصول لفنون حديثة في تراثنا العربي، أعادت جزءًا كبيرًا من الاعتبار للمقامات. أنا أسميها قراءة ذرائعية، قراءة تبحث عن النص لذريعة ما؛ لغرض ما؛ لا لقيمة النص بحد ذاته. أي، أن النص بحد ذاته غير مهم، أهميته تكتسب بقدر ما يخدمني للوصول للغرض الذي أبحث عنه، كأن نقول أن المسرح وجد عند العرب قبل الاوروبيين؛ فخيال الظل موجود عند العرب قبل الاوروبيين؛ لأخلص للقول بأن خيال الظل هو بدايات المسرح. أي أن خيال الظل مهم، لا لشيء، فقط لكونه سبق الاوروبيين. بالرغم من معرفتنا المسبقة بما لدينا من خيال ظل ومقامات الهمذاني، لم تكن ذات أهمية إلا الآن لغرض مرتبط بإثبات قيمة الذات أمام آخر يعتبر نفسه متقدمًا علينا بحضارته الغربية وتجاوزها لنا بعد أن كنا نحن المتقدمين. هذه واحدة من أشكال إعادة الاعتبار للذات، اكتسبت بها المقامات قيمة ومعنى مختلف. استمر هذا النوع من القراءة باشكال متنوعة، إلى أن دخلنا في الثمانينات والتسعينات من القرن العشرين، وبدأت قراءة أخرى أقرب إلى القراءة الجمالية، أو النصوصية الداخلية لمقامات الهمداني مع عبد الفتاح كليطو على وجه الخصوص.

سماورد: في خاتمة الكتاب كانت لك أمنية هي “أن نصل إلى اليوم الذي نتحدث فيه عن “تاريخ التلقي العربي العام”، وذلك من خلال البحث عن الروابط والعلائق القائمة بين تواريخ التلقي الخاصة بكل نص.” (ص 406) هذه الأمنية تفتتح العديد من التساؤلات. من حيث المبدأ هل كل نص يمكن دراسة تلقيه؟ أم أن هناك نصوصًا عصية على الدراسة تلقيها؟

د. نادر: من حيث المبدأ، كل نص قرئ وتم تلقيه في يوم من الأيام، ثم تعاقب على قراءته قراء عديدون، وعلى مدى زمني طويل نوعاً ما، كل نص بهذا المعنى قابل لأن يكتب تاريخ تلقيه أو يبحث تاريخ تلقيه. كما جرى البحث في تاريخ تلقي مقامات الهمذاني، من الممكن أن نبحث عن تاريخ تلقي ألف ليلة او ليلة. تاريخ تلقي ألف ليلة وليلة أيضاً مثير. بدأت في الفترة الأخيرة دراسات كثيرة تظهر حول تاريخ تلقي ألف ليلة وليلة؛ كيف تلقى العرب، أو فهموا، تقليديًا أو تاريخيًا، ألف ليلة وليلة كنص شعبي يقرأه السوقة من الناس، ولا يعد جزءًا من الأدب الرفيع المعتبر، ثم استمرت هذه النظرة لها، أيضًا، حتى مع الاحيائيين. بالمقارنة مع المقامات، الاحيائيون اعتنوا بنص بديع الزمان الهمذاني، وأعتبروه من الادب الرفيع، وبالتالي تم تقليده ومحاكاته تأليفًا كمقامات ابراهيم اليازجي أو حتى فارس الشدياق وحدثنا عيسى ابن هشام للمويلحي وغيرهم؛ في ذات الوقت كانت نظرتهم لألف ليلة وليلة سلبية، تم أعتباره أقرب إلى نصوص أدب المجون، فيه حديث كثير عن الجنس واللواط والجنس مع الحيوانات إلى آخره، بالتالي بالنسبة لهم هذا أدب لا يليق بالنخبة. الأدب في فهمهم كان له غاية تهذيبية أخلاقية، وهذا النص يشذ عن الغاية المرجوة من الأدب. احيائياً، تم إعلاء قيمة مقامات الهمذاني والحط من قيمة ألف ليلة وليلة. استمر ذلك مع التلقي الاستبعادي، إلى أن جاء النقد التأصيلي، وأضحت مهمة لأنها قالت للعالم أنه عندنا أدب قصصي، وليس الغرب من علمنا القصة؛ نحن من علم العالم كيف يقص؛ فاكتسبت قيمة كبيرة. هكذا وباختصار، يمكن تتبع تاريخ تلقي ألف ليلة وليلة، أو تاريخ تلقي أي نصوص أخرى كتلقي شعر المتنبي، أو كليلة ودمنة، أو شعر أبي العلاء المعري، أو أي من الكتب أو المؤلفين المهمين في تاريخ الثقافة العربية. فعلياً، كل ذلك تستطيع تتبع تاريخ تلقيه. إذا أنجزنا تاريخ تلقي هذه النصوص المهمة وغيرها، عندئذٍ بمقدورنا التكلم عن ما يمكن أن نسميه تاريخ التلقي العربي مثلما تكلم من سبقونا بلغة جازمة ويقينية عن ما أسموه تاريخ الادب العربي.

سماورد: لو أخذنا الموضوع من ناحية إجرائية. هذا التاريخ العام سيكون مرهوناً بدراسة عدد محدود من النصوص المنتخبة، ومن الاستحالة تتبع الكم الهائل من النصوص العربية. كيف من الممكن جعله عامًا؟

د.نادر: عندما أتحدث عن تاريخ التلقي العربي لا أقصد تاريخ تلقٍ موحد ومنسجم لكل النصوص. عندما ننظر، على سبيل المثال، إلى القراءات التي بدأت في الظهور من الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي بما يسمى بقراءة التراث، كما فعل محمد عابد الجابري أو محمد أركون أو نصر حامد أبو زيد، فعلياً عندما يقولون قراءة التراث ماذا يقصدون بالتراث؟ هل كل شيء؟ التراث هو كل شيء وموجود فيه كل شيء. ابن خلدون موجود فيه، وفيه وابن حزم؛ فيه أحمد بن حنبل وفيه الشافعي؛ والمهرطقون موجودون، والمتدينون المتشددون موجودون؛ والثوريون موجودون، والذين يريدون استمرار الأمر الواقع موجودون؛ أدب المجون، وأدب التهذيب والاخلاق موجود؛ النصوص المقدسة موجودة، والنصوص غير المقدسة موجودة أيضًا. فعلياً، أنت تتكلم عن كم ضخم ومتنوع من النصوص؛ من الصعب وضعها في خانة واحدة تحت عنوان اسمه التراث، وكأننا عندما نقرأ التراث نقرأ نصُا واحدًا، وبمنهجية واحدة بقراءة منسجمة واحدة. قراءة ابن رشد ستختلف عن قراءة نقيضه الغزالي على سبيل المثال؛ وكمثال أيضًا، قراءة ابن الماوردي ستختلف عن قراءة نص آخر للطبري. هذه نصوص قد تكون جزءًا من التراث، لا شك في ذلك، لكن من الصعب القول بأنها كله، ويمكن وضعها في سلة واحدة ويتم تلقيها بشكل واحد منسجم. التراث بشكل عام حمّال نصوص متناقضة ومتعارضة ومتضاربة. بالتالي، يتطلب فهمه وتلقيه وقراءته بصور أيضاً متضاربة ومتعارضة ومختلفة. أدبيًا الموضوع قد يكون مختلفًا. عندما نتكلم عن الأدب العربي، بمعنى النصوص الذي اعترف بكونها أدباً رفيعاً في الأدب العربي، فمن الممكن أن تكون الصورة أكثر دقة عند الحديث عن تاريخ تلقي هذا النوع من النصوص، لأنه عمليًا أنماط التلقي الثلاثة التي تحدثت عنها سابقًا؛ الاحيائي والاستبعادي والتأصيلي؛ فهمت أغلب نصوص الأدب العربي بطريقة متقاربة، مع اختلافات بسيطة فيما يتعلق ببعض النصوص كألف ليلة وليلة لأسباب مختلفة، أو مع النصوص التي أعتبرت مهرطقة سواء ككتابات ابن الراوندي أو الرازي أو غيرهما؛ لكن الأدب بشكل عام من نصوص الشعر ونصوص النثر السردي تم تلقيها بشكل متقارب وفق الانماط الثلاثة المتعاقبة. في الإحياء كانت الرغبة في بعث التراث العربي؛ أي شكل من أشكال التراث العربي، وكان فيها تأكيد على أهمية مسألة اللغة، وبالتالي نص كتب بلغة شعبية عامية مثل ألف ليلة وليلة لم يحظَ بالعناية. العناية موجهة إلى معظم النصوص المكتوبة بلغة عربية فصيحة. تلى ذلك، استبعاد لكامل التراث العربي مع التلقي الاستبعادي لأنه حمل نظرة سلبية للتراث بانبهاره بالحضارة والثقافة الغربية وبالأدب الغربي، ولديه فهم مختلف للأدب، بما فيه مفردة (الأدب) كمصطلح الذي يختلف في اشتقاقه من اللغة العربية عن الأدب كمصطلح في الأدبيات اللاتينية. في العربية، الأدب كمفردة لا صلة لها بالكتابة، بخلاف الأدب في الانجليزية (Literature) لها جذور تتصل بـ (Letter) وهو الحرف أو الرسالة. في اللغة العربية، الأدب له صلة بالدرجة الأساس بالتهذيب، وهي الوظيفة الأساسية للأدب والأدباء. عند قراءة كتاب مثل معجم ياقوت الحموي للأدباء، لا يتكلم عن الشعراء والناثرين ممن ألفوا نصوص أدبية؛ بل يتكلم عن كل من كتب كتابه معتبرة في الثقافة العربية، فابن خلدون أديب والطبري أديب، تمامًا كما أن المتنبي أديب وبديع الهمذاني أديب. فترة التلقي الاستبعادي؛ نتيجة لاختلاف فهم الأدب ووظيفته؛ كانت فترة لاستبعاد أغلب نصوص التراث العربي بما فيها مقامات الهمذاني مع نصوص الأدب الرفيع الأخرى. الأمر اختلف مع فترة النقد التأصيلي؛ جرى نوع من الغربلة للنصوص التي تخدم أغراضنا في إثبات اسبقيتنا في الفنون الحديثة القصة والرواية والمسرح والملحمة، وإذا وجدنا (السينما) لا مشكلة في ذلك! هذه النصوص اكتسبت أهيمة، أما النصوص التي لا تحقق خدمة للغرض الذي نريده تم استبعادها.

سماورد: في استطلاع قامت به سماورد عن الناشر العربي ومعارض الكتاب، وحسب ما أوضحه أغلب الناشرين المستطلعة آراؤهم، أن هناك تباينًا واضحًا لجنس الكتابات المطلوبة للقراءة تبعًا للتوزيع الجغرافي للقراء في المنطقة العربية؛ فهل اختلاف جنس الكتابة المقروءة يؤدي إلى اختلاف في (نمط التلقي) لها؟

د. نادر: إلى حدٍ كبير نعم. جرت العادة أن يقال أن الثقافة العربية ثقافة شعر، أو أن الثقافة العربية ثقافة نص وليست ثقافة شخص. الشعر عند العرب قبل العصر الحديث فعلياً هو ديوان العرب، هو منتهى علم العرب. النظرة إلى الشعر كانت نظرة تبجيلية قد تصل حد التقديس. نعرف الحكايات التي تروى حين ينبغ شاعر في قبيلة من القبائل واعتباره حدثًا مهمًا في تاريخها. مع اهتمام العرب بالشعر، تم إغفال النصوص الأخرى وهي نصوص الحكي نصوص الأحاديث والمسامرات والمقامات وألف ليلة وليلة. هذا شكل من التلقي قائم على الجنس أو النوع الأدبي مستمد من ثقافة تقدّر الشعر؛ ترى الشعر ذا قيمة أعلى من غيره، ويتم تلقيه بشكل إيجابي، بينما يهمل بقية الأنواع الاخرى. العقود الاخيرة، الزمن الذي سمي زمن الرواية، ازاحت من المشهد – وإن لم يكن تمامًا لكن بشكل كبير جداً – شيئًا اسمه الشعر. قراء الشعر يتناقصون عامًا بعد عام، في حين قراء الرواية يزدادون، بالذات الرواية العاطفية، والرواية الاجتماعية والرواية البوليسية بشكل جنوني وفلكي. ليس عربياً فقط، عالمياً أيضاً. هذا العصر، على الأقل العقود الأخيرة، هو عصر الرواية بامتياز، وأنواع محددة من الرواية. عربياً الرواية الأعلى مبيعاً، على سبيل المثال، ليست لماركيز وليست لجيمس جويس أو لفوكنر، وليست للطيب صالح ولا لعبد الرحمن منيف. هي فعلياً لكتاب جدد وشباب، وربما معظمهم لم يقرأ شيئًا لماركيز، ولا لبورخيس؛ ولو أنه قرأ لبورخيس قد لا يفهم كتاباته. ذات مرة، في معرض الكتاب بالدار البيضاء، على ما أذكر في العام 2008، ذهبت إلى إحدى دور النشر المشهورة بالكتب الرصينة وبترجماتها لكتب هامة مثل كتب نيتشه، لتفقد آخر إصدارتها، وإذا بي أرى مجموعة من الروايات والخواطر الشبابية تملأ رفوفها. حين سؤالي مسؤول البيع عما حصل لتحولها من نيتتشه إلى كتابة الخواطر والروايات الشبابية. أجابني أن هذا ما هو مطلوب! هذه مشكلة معقدة، ومتعددة الأبعاد مرتبطة بأمور كثيرة. تاريخياً، القارئ كان نخبويًا، كما الكاتب. في تاريخ الكتابة، على مستوى العالم، عربياً وغير عربيًا، كان الكتّاب هم النخبة، والقراء أيضاً هم النخبة. في بدايات القرن العشرين وما تلاه، على سبيل المثال، من الذي يقرأ طه حسين والعقاد والرافعي وسلامة موسى وغيرهم؟ فعلياً، النخبة هي من كانت تقرأ. أما عامة الناس فلا يقرأون هذا النوع من الكتب؛ لكونهم أولاً أميين، وثانيًا لأنهم غير معنيين. القراءة كانت نخبوية كما الكتابة. مع العصر الحديث، تغير الأمر بصورة خطيرة لبروز مجموعة ظواهر اجتمعت في نفس الوقت. القراءة لم تعد فعلًا نخبويًا، وأصبحت الكتلة الأعرض والأهم من القراء هم القراء غير النخبويين؛ وتحديدًا عامة القراء هم المراهقون والمراهقات الشابات والشباب، وهما الكتلة الأهم والمستهدفة من قبل الناشر العربي حين نتكلم عن النشر العربي. ما يثير اهتمام هذه الكتلة الأعرض من القراء المراهقين والمراهقات والشابات والشباب هو نوع معين من الكتابات الخفيفة. إذا كنا نخبويين، وتناولنا ذلك من منظور نخبوي، سنصفها بالكتابات السطحية أو الكتابات التافهة، أو بأي من التسميات التي تطلق بشكل سلبي. هذه الظاهرة الجديدة المتمثلة بدخول كتلة عريضة من القراء على عالم القراءة غيّر شكل ووجه القراءة العربية؛ هذه نقطة أولى. النقطة الثانية، انتبهت لها مدرسة فرانكفورت منذ ثلاثينات وأربعينات القرن العشرين، هي ما يمكن تسميته تصنيع الثقافة، أو صناعة الثقافة. الثقافة فعلياً طوال التاريخ كانت فعل إبداعي مرتبط بنخبة من الكتاب والقراء الذين يمتلكون نواصي القول والكتابة والتمثيل والفن والرسم والغناء لأسباب مرتبطة بتجربة شخصية خاصة، وأحياناً لأسباب مرتبطة بالرغبة في تغيير الواقع، أو الرغبة بتغيير العالم. مع نهاية الحرب العالمية الثانية، ما أستجد هو أن الشركات التي كانت تصنع الاحذية وتصنع الشامبو والصابون والبسكويت إلى آخره، اكتشفت أنه بالإمكان تحويل فنون الثقافة المختلفة؛ من كتب ومجلات وفن ومسرح وتشكيل وتمثيل وغناء وموسيقى؛ إلى سلعة. هذا النوع من الفنون النخبوية حتى يتحول إلى سلع ينبغي أن ينتج بكميات كبيرة ليقرأها عدد ضخم من القراء في سبيل تحقيق أرباح. دخول هذا العامل في إنتاج الكتاب العربي، أو أي كتاب في العالم، حوّله فعليًا إلى عمل تجاري بالدرجة الأساس. تعمل دور النشر أساساً كعمل تجاري. لا أحد ينشر هكذا دون النظر للمردود المادي (لوجه الله)، إلا دور النشر الايديولوجية المرتبطة بدين أو بمذهب أو سياسية أو بدولة. الخسارة المادية لهذه الدور لا تعد مشكلة لأن نشر أفكارها أو ثقافتها أو معتقداتها الدينية أو أيدلوجيتها هو الأهم. بقية دور النشر الأخرى عمليًا كلها دور نشر تجارية، الكتاب لديها في نهاية المطاف سلعة كأي سلعة تطرح في السوق أمام مستهلكين هم القراء؛ من أجل تحقق عوائد وأرباح. هذه الدور ترى أن لا جدوى من الطباعة بدون تحقييق الرباح، وهو ما يضمن لها الاستمرار في عملية الطبع والنشر. في العالم العربي، عند تتبع تاريخ النشر، الناشر كان تاجرًا وفي ذات الوقت مثقفًا. كان تاجرًا عنده رغبة للربح مثل أي تاجر آخر؛ لكن في ذات الوقت كان مثقفًا لديه هاجس انتقاء الكتاب الجيد. على سبيل المثال، تصله عدد كبير من نسخ ومخطوطات الكتب؛ من كتاب معروفين وغير معروفين، لكنه كناشر هو من ينتقي، وبتقديره الخاص أن هذا الكتاب جيد، ومن المهم أن يقرأه القارئ العربي؛ فيقرر طباعته. الآن الناشر العربي أو عدد كبير من دور النشر لا دخل لها بالثقافة فعلياً. هي طارئة على عالم الثقافة بالمعنى التقليدي أو النخبوي للثقافة.

سماورد: تحول الكتاب سلعة كأي سلعة اخرى!

د. نادر: هذه قضية أو ظاهرة إذا تم نقاشها فعلياً من الصعب فصل منظور النخبة لفهما. من ناحية أخرى تكاثر دور النشر يضع علامة استفهام. على سبيل المثال، هذا العدد الكبير من دور النشر في الخليج يدفع إلى الاستغراب؛ هل من الممكن لهذا العدد من الدور، في هذه المنطقة الصغيرة، أن تطبع وتنشر وتبيع كتب وتربح؟! أم أن الموضوع به ما أمر لا نستطيع فهمه؟ هل هي جزء من مشروع لغسيل أموال، أو هي جزء من مشروع أكبر لتغيير أيدولوجيا جيل بأكمله في اتجاه قراءات معينة؟ إذا قرأت كتاب نظام التفاهة قد تصل إلى هذه النتيجة؛ بأن هناك توجه لتغيير اهتمامات وأساليب الجيل الحالي في اتجاهات لا دخل لها بمطالبات التغيير، علي سبيل المثال؛ أن تجعلك تقرأ كتابًا للتسلية. الأمر ذاته ينطبق على الأغنية والموسيقى وسائر الفنون. حين كانت الموسيقى النخبوية والطليعية والكلاسيكية هي السائدة، المستمعين كانوا ايضاً نخبة وطليعيين. أصبحت الأغنية التجارية أو الموسيقى التجارية هي السائدة لنفس المتغيرات والمعطيات التي تواجه عالم الكتاب.

سماورد: هل يمكن أن نقول أن الناشر العربي له دور بارز جداً في تعزيز أنماط التلقي؟

د. نادر: هل دور النشر هي السبب في هذه الظاهرة أو لا؟ هل تزايد عدد القراء الشباب المتلهفين بشغف إلى آخر رواية للكاتب الشاب الفلاني هو السبب؟ هل التوجه التجاري لدور النشر هو السبب؟ هل ظهور دور نشر تجارية صرفة جعل منافسة الدور المسماة بالنخبوية أو الثقافية (التي تراعي الله في قرائها) صعبة في السوق لنفس السلعة ذات الطلب العالي؟ هذه العوامل كلها متداخلة. أنا لا ألوم أي دار نشر عربية في هذا الموضوع. مثلًا، لو وجد كتاب مهم لكنه صعب وبلغة عويصة، من ثمان مئة صفحة، قد لا يعني القارئ العام، كترجمة كتاب فيلمولوجيا الروح لهيدغر، وأرسل لأي ناشر عربي؛ فمن الصعب على أي ناشر الآن أن ينشر هذا النوع من الكتب، لكن لا أستبعد أن جهة غير تجارية ليس غرضها الربح أن تقدم على طباعته؛ أما دور النشر الاعتيادية أو التجارية لن تفكر في هذا الموضوع. هل هذا التفكير التجاري في طباعة الكتب التي يمكن أن تباع وتعود بأرباح هو ما غير أساليب وأنماط القراءة لدى القارئ العربي؟ أم أن المتغيرات التي تكلمنا عنها سابقة متداخلة هي السبب؟ وبالتالي الناشر ضحية؟ هذا الأمر مشابه لحديث عيسى بن هشام عن الباشا الذي مات، ثم رجع بعد زمن فرأى الدنيا تغيرت. هو الآن أمام خيارين لا ثالث لهما؛ إما أن يتغير مع هذا العصر الجديد، أو أن يرجع إلى القبر الذي كان فيه وينتهي عالمه. الناشر الجاد الآن أمام هذين الخيارين. إما أن يستمر بدفع ما يسميه هو الكتب الجادة، قد لا يقتنيها أحد، فتعود إلى مخازنه ليضطر مع الزمن أن يغلق دار النشر، لأن ما يقوم بها فعليًا في نهاية المطاف عمل أو مشروع تجاري؛ أو أن يطبع ما يطلبه القراء، على طريقة ما يطلبه المستمعون. لا أقول أن التوفيق بين طباعة كتاب جيد، ويحوز على إعجاب عدد كبير من القراء مسألة غير واردة. بالعكس، بالإمكان طباعة كتب جيدة ونشرها بشكل جيد، ويكون لها في الوقت ذاته رواج لدى القراء. هذه معادلة صعبة لكنها ليست مستحيلة.

سماورد: ما دور تنوع الخيارات وتبدلها التي أوجدتها الوسائط في تشكيل أفق الانتظار؟ في الماضي، كانت الخيارات محصورة ضمن المكتوب، مع بعض المسموع (الإذاعة) أو المرئي (التلفزيون)، ثم اخذت تنتقل بشكل سريع أو متسارع في نهاية القرن الماضي بظهور البث الفضائي، ليزاحمه بعد ذلك وسيط أوغل في توسعه حتى أزاح الجميع نقصد به انترنت. ما دور هذي الخيارات التي تبدلت في تشكيل افق الانتظار لدى المتلقي؟

د.نادر: هذه المستجدات أو ما يمكن تسميتها وسيط التلقي والقراءة، إذا دققنا فيها سنجدها موزعة بنفس التوزيع الذي تكلمنا عنه سابقًا. القراء النخبة ما زالوا مصرين على قراءة الكتاب الورقي، ويجدون متعة لا نظير لها في التلامس معه، ووجوده بين أيديهم كمجموعة صفحات. بالتالي، عدد كبير منهم فعلياً لا يستسيغ أن يقرأ الكتاب الالكتروني على حاسوب لوحي أو على أجهزة ذكية أو على حتى هاتف محمول. هو فعلياً لا يحب قراءة الكتاب عن طريق هذا النوع من الوسطاء؛ أو يجد أحيانًا صعوبة، وعدم فهم له؛ لتعوده على طريقة معينة. الجيل الجديد أو الشباب هم أكثر قدرة على قراءة الكتاب بالوسائط الجديدة. هل أضافت هذه المستجدات إلى فعل التلقي والقراءة شيئًا؟ إلى حدٍ ما، نستطيع التحدث عن توسيع رقعة القراءة. هذا الجيل لم يكن يقرأ الكتب الورقية، أو يجد صعوبة في اقتنائها، أو عدم القدرة المالية للحصول عليها. مثّل له الكتاب الإلكتروني، وبالذات الكتاب المقرصن على الانترنت فرصة ثمينة للإطلاع؛ وبالتالي، إذا تحدثنا بمنطق فعل القراءة، نحن أمام توسيع فعل القراءة؛ إتاحة الكتاب أمام قطاع عريض ممن لا يستطيع أن يصل للكتاب، أو ليس لديه القدرة المالية لاقتناء الكتاب، أو ليس لديه ألفة ولا يحب قراءة الكتب الورقية. نقطة مهمة، لم نذكرها سابقًا، مرتبطة بصعوبة التوزيع للكتاب الورقي في العالم العربي، أو حتى في العالم. الآن توجد منصات لنشر أو لتوزيع وبيع الكتب الورقية وغير الورقية إلكترونياً مثل نيل وفرات أو أمازون أو جملون وغيرها، لكن القارئ العربي مازال يفضل أن يذهب بنفسه إلى المكتبة أو معرض الكتاب حتى يقتني الكتاب. توجد صعوبة في الحصول على الكتاب المغربي في الخليج العربي على سبيل المثال، كما أن هناك صعوبة في الحصول على الكتاب الخليجي في المغرب العربي. الكتاب الالكتروني من الممكن أن يحل هذا النوع من الصعوبات، وبذلك يأتي في سياق توسيع رقعة القراءة عند تعذر الوصول للكتاب الورقي. هل سيحل هذا محل الكتاب الورقي؟ أنا في ظني ما زال الكتاب الورقي يحتفظ بقيمة كبيرة. مع الزمن، ثبت لنا فعلياً أن الكتاب الورقي اكتسب قيمة رغم انتشار الكتاب الالكتروني، أو حتى الكتب الصوتية والمسموعة. بمعنى، أصبحت للكتاب قيمة مختلفة. تماماً مثل أي قيمة أي شي يستجد له نسخة جديدة أو متطورة. يكتسب قيمة من عراقته بمرور الزمن. هذا النوع من العراقة الزمنية اكتسبها الكتاب الورقي مع تطور الوسائط الحديثة في نشر الكتاب. لنفترض سيارة في السوق آخر طراز من العام 2020، هل تتوقع قيمتها في السوق أعلى من قيمة سيارة من طراز العام 1900؟ لا طبعاً. السيارة القديمة تكتسب قيمة من هذا العراقة. أنا أظن أن الكتاب اكتسب قيمة عند القراء بسبب تطور الكتاب الالكتروني والمسموع، ضد ما كان يفترض أن يحدث بأن تحل هذه الوسائط محله. ظهور الكتب الإلكترونية أو الكتب المسموعة نبه القراء إلى قيمة الكتاب الورقي.

سماورد:هذا واضح أيضاً من خلال معارض الكتاب، ومن خلال تكاثر دور النشر التي تطبع بشكل سنوي عدد كبير جداً من الاصدارات، مما يعني أن الكتاب الورقي مازال حاضرًا بقوة.

د. نادر: إذا عملت مقارنة في العالم العربي، على سبيل المثال، بين حجم الكتب الورقية وحجم الكتب الإلكترونية المنشورة سنوياً في العالم العربي؛ فلا مجال للمقارنة؛ لدرجة أن معظم الناشرين العرب لم يدخلوا في عالم النشر الإلكتروني، فضلًا عن إعادة نشر الكتب المطبوعة في نسخ ورقية إلى نسخ إلكترونية كـ (بي دي اف) أو (كندل) أو أي صيغة أخرى. أغلب الناشرين العرب لم يدخلوا هذا العالم. الطلب على الكتاب الإلكتروني عربيًا محدود. القارئ العربي يقرأ الكتاب المقرصن بصيغة إلكترونية لأنه ليس مضطرًا لدفع قيمته، وليس لديه استعداد لشراء كتاب إلكتروني؛ ربما هناك عدد قليل من القراء لديهم هذا النوع من الرغبة والاستعداد. إذا قارنت عدد الشركات المنتجة للكتب المسموعة، أيضاً ستجد نفس نتيجة المقارنة. عدد هذه الشركات في العالم العربي تعد على عدد أصابع اليد أو اليدين، وبعضها يكتسب قيمة وسمعة خلال فترة زمنية كونه يوزع الكتاب المسموع مجانياً في بداية تأسيسها، كأسلوب لجذب القراء، بعدها يبدأ بفرض رسوم للاشتراك. غير أنه بمجرد فرض هذه الرسوم؛ لا تجد من يشترك. القراء المشتركون هم موجودون لأن هذا الكتاب مجاني. قيمة الكتاب الإلكتروني والمسموع لدى القراء تأتي فعلياً من مجانيته، ومن كونه متاحًا بلا ثمن؛ وهذا الفرق بينه وبين الكتاب الورقي.

سماورد: سؤال حول تأثير هذه الوسائط باختلافها في تشكيل أفق انتظار القارئ.

د. نادر: إذا فهمنا أفق الانتظار بمعنى السياق التاريخي، بعموميته، بكل معطياته الاجتماعية والسياسية والفكرية والاقتصادية؛ بهذا المعنى هذا النوع من الوسائط جزء من هذه المعطيات، وهو مرتبط بتصورنا عن الكتابة منذ اختراعها. ألبرتو ايكو، على سبيل المثال، يذكر حكاية أن أميرًا أراد إرسال سلة تفاح إلى أمير في بلد آخر، فأعطى أحد الخدم سلة بها ثلاثون تفاحة، وكتب رسالة اهداء ذكر فيها عدد تفاح السلة. في الطريق، تعب الخادم وجلس فأكل تفاحتين. حين وصلت السلة إلى الأمير الآخر، وبعد أن قرأ الرسالة وعدّ التفاح افتقد اثنتين منهم؛ فأخبر الخادم بما فعل بالتفاحتين. أثار الأمر استغراب الخادم، ودهش كثيرًا حين علم أن الرسالة هي من فضحته. مرة أخرى، أرسل الخادم بسلة تفاح. حين وصل لذات المكان وتعب، وضع الورقة خلف ظهره كي لا تراه يأكل التفاح من السلة. بمعنى تعامل مع الكتابة على أنها عين خفية تراقبه. لدى عدد كبير من القراء، كان تعاملهم وتفاعلهم مع الوسائط الجديدة حين ظهرت مثل هذا الخادم مع الورقة أو الرسالة المكتوبة. كثيرون لم يألفوا كيفية وجود كتاب على حاسوب لوحي أو على هاتف ذكي أو حتى على حاسوب محمول ليقرأوه. الكتاب عندهم هو كتاب موجود على ورق وبين دفتين؛ هذا فهمهم لنوعية الكتاب؛ أما الكتاب الموجود على جهاز إلكتروني ليس كتابًا بالنسبة لهم. بنفس هذا المعنى حين نتكلم عن بشر عاشوا في القرنيين السادس عشر والسابع عشر، كيف لهم أن يفهموا شيئًا اسمه الديموقراطية أو حقوق الانسان أو الشعب مصدر السلطات وغيره؟ هذا المعنى ينطبق على شخص عاش في العام 1959 وأخبرته عن كتاب إلكتروني وموجود على جهاز؛ فلن يصدق. هذه التطورات التقنية التي يمر بها عالم النشر، وعالم الكتابة، هي جزء من خبراتنا التي تكوّن هذه اللحظة التاريخية الخاصة التي نعيشها، وهي غريبة على من سبقونا، وقد تكون عتيقة على من سيأتون بعدنا.

سماورد: عند دراسة أنماط التلقي، عادة ما يتم الرجوع – كما جاء في المقدمة (ص 15) – إلى الكتابات التي تناولت النصوص من قبل (الكاتب الكفء) الذي يمثل أعراف القراءة واستراتيجياتها ومصطلحاتها في لحظة تاريخية محددة، ومن خلال (الكاتب القوي) الذي لا يستجيب لمحاولة الهيمنة التي يفرضها نمط التلقي العام وأفق القراءة السائدة. الآن في ظل وجود الفضاء الواسع المفتوح والمهيمن على المشهد، الذي سمح لأي أحد أن يطرح نظرته الخاصة، سواء عبر المواقع التي تُوصف باهتمامها بعرض الكتب، أو وسائل التواصل الاجتماعي؛ تبرز اشكالات عديدة، سنطرح هنا في الأسئلة:

في أي خانة يمكن أن نصنف هؤلاء المتلقين في خانة (الأكفاء أم الأقوياء)؟ أم هناك تصنيفات أخرى استحدثتها هذه الحالة الجديدة؟

د. نادر: استخدمت هذين المفهومين؛ القارئ الكف والقارئ القوي؛ في سياق محاولة فهم ما أسميه نمط التلقي في اللحظة التزامنية في لحظة تاريخية محددة. كيف يفهم هذان القراءان النص؟ القارئ الذي يتمكن من أدوات عصره اسميته القارئ الكفء، أو القارئ المقتدر؛ يمتلك الكفاءة والقدرة التي تطورت في لحظة من اللحظات لفهم نص من النصوص؛ هذه اللحظة الاولى. اللحظة الثانية هي التي تظهر وتحصل فيها كيفية الانتقال من نمط تلقي إلى نمط مضاد له أو مختلف عنه. أنا افترضت وجود نوع من القراء سميته القراء الاقوياء؛ القراء الذين ليسوا فقط مقتدرين بل تجاوزا ذلك. لو كانوا فقط مقتدرين على فهم النص بحسب لحظتهم التاريخية؛ لانتجوا قراءة كبقية القراء في نفس اللحظة التاريخية، لكنهم تمكنوا من انتاج قراءة مختلفة بحسب قدرتهم التي تفوق نظرائهم في نفس العصر. وكما قلت سابقاً تاريخياً كان القراء هم النخبة، كما كان الكتاب هم النخبة، مع وجود نوع من الثقة في رأي النقاد، إلى حدٍ ما، في تقييمهم إلى أي نص من النصوص. جرت العادة تاريخياً في كل الثقافات أن ينظر إلى النقد على أنه المجال الذي يقيم ويعطي قيمة للشيء أكان جيدًا أو رديئًا. في الاصطلاح العربي، كلمة النقد أتت من (النقد) من (العملة المالية). المصرفي هو من يستطيع التمييز بين العملة المزيفة والعملة الحقيقية، فهو ناقد. انتقلت التسمية إلى عالم الكتابة والأدب، وأصبحت وظيفة الناقد أن يميز بين الأدب الجيد والحقيقي والأدب الزائف أو المزيف أو غير الحقيقي، واستمرت هذه الوظيفة عمليًا إلى سبعينات أو ثمانينات القرن العشرين أو حتى إلى التسعينات إلى حد ما. كان هناك نوع من الثقة في رأي النقاد. حين يكتب أحد النقاد الكبار طه حسين، على السبيل المثال، عن نص من النصوص، فهذا النص يستحق أن يسمى أدبًا؛ وبالتالي، يمكن للقراء أن يقبلوا عليه. إذا كتب العقاد عن نص معين فهذه شهادة من ناقد كبير لجدارة هذا النص بأن يكون أدبًا. في العصر الحديث، أيضًا، إذا كتب ناقد عربي كبير؛ مثل جابر عصفور أو عبد الله الغدامي أو سعيد يقطين أو محمد مفتاح أو صلاح فضل؛ عن نص فهذه شهادة منهم لهذا النص. كمثال آخر، جزء من شيوع رواية (بنات الرياض) لرجاء الصانع مرتبط بموضوعها الحساس في ذلك الوقت، ومرتبط لكونها امرأة وسعودية، وأيضًا مرتبط بالمقدمة التي كتبها غازي القصيبي لهذه الرواية؛ فهذا مؤشر على أن رأي النقاد الكبار في يوم من الأيام كان محترمًا ومقدرًا وموضع ثقة. في السنوات الاخيرة، الأمر اختلف بالكامل، وذلك لمتغيرين. المتغير الأول مرتبط بمنحى نحاه النقد العربي الحديث، الذي اتجه اتجاهًا لا دخل له بإعطاء حكم قيمة على النص؛ لا بالسلب ولا بالإيجاب؛ بمعنى كان النقد البنيوي والتفكيكي ينظر نظرة سلبية إلى مسألة اعطاء حكم قيمة على النص أو لتقييم النص، بحيث لم تعد وظيفة الناقد تقييم النص. أضحت وظيفة الناقد تقديم قراءة جمالية إبداعية خلاقة إلى النص، تقديم قراءة نصوصية إلى النص. هذا النوع من الفهم لوظيفة الناقد، الذي دخل في في السنوات الاخيرة مرحلة من الألغاز والغموض في كتب النقاد العرب، لدرجة أنك قد تقرأ كتابًا في نقد رواية لعبد الرحمن منيف مليء بالمثلثات والمربعات والأسهم، ومصطلحات عجيبة غريبة، لو قرأها منيف فلن يعرف ما هو مكتوب عن روايته. هذا المنحى صرف نظر القراء العرب عن رأي النقاد، لأن النقاد ما عادت لديهم الرغبة لقول رأي أو لإطلاق حكم قيمة على نص من النصوص، هذا من جهة. من جهة أخرى، القراء ما عادوا نخبة، حتى أن عامة القراء لا يعرفون النقاد اطلاقًا. لو ذهبت في معرض الرياض إلى عامة القراء ممن يشترون رواية اسمها مثل احببتك اكثر ما ينبغي، أو رواية وتين إلى مشاري بودري، وقلت لأحدهم: “لو أخدت رأي جابر عصفور عن هذه الرواية فسيعطيك رأيًا مختلف وسلبيًا”، فسيرد عليك هذا القارئ “من هو جابر العصفور هذا؟ ممثل؟!” هو في الأساس، لا يعرف من هو جابر عصفور، فكيف ستيخذه سلطة؟ كيف يأخذه كمرجعية لاصدار حكم على نص من النصوص؟ هذان المتغيران فعلياً قادا إلى هذه النهاية. الآن، هناك نوعية من المرجعيات استجدت، والقارئ العام يثق في رأيها وفي تقييمها وفي تقديرها، وبالإمكان اذا نصحت بكتاب أن تنفد طبعاته من المكتبات في اليوم التالي. هم المشاهير والنجوم. إذا كلينتون أو أوباما، على سبيل المثال، أو بيل جيت، نصحوا القراء بكتاب معين وبأنهم قرأوا الكتاب الفلاني وأنهم وجدوه كتابًا مهمًا، وعلى القراء أن يقرأوه؛ من الممكن ينفد الكتاب من المكتبات. إذا نصح أحد مشاهير العالم العربي بكتاب فسيروج له. بالتالي، السلطة والمرجعيات تغيرت؛ ما عاد النقاد هم المرجعيات. أصبح النجوم والمشاهير هم أكثر مرجعية من النقاد المكرسين تقليديًا.

سماورد: في نفس السياق، لو نظرنا إلى ما ينشر من آراء حول الكتب في هذه المنصات، آخذين في الاعتبار أن نسبة من هذه الآراء، يصعب تحديدها، قد تكون طرحت دون قراءة للنص، هل يمكن أن تدرس هذه الآراء ضمن منظور التلقي وعلاقته بالنص المفترض قراءته، أم تتم دراستها وفق منظور آخر؟

د. نادر: هذه مسألة أيضاً متشعبة، وهي ظاهرة يمكن تناولها من أكثر من جانب. توجد عبارة لبرنارد راسل يقول فيها الكتاب يقرأ لغرضين: يقرأ للاستمتاع والاستفادة منه؛ أو يقرأ للتباهي به. فعلياً استجد أمر في السنوات الاخيرة، وهو التباهي بالكتاب أو بالقراءة؛ رغبة الكثيرين في أن ينظر لهم على أنهم كتاب قادتهم للنشر. وكذلك، رغبة الكثيرين في أن ينظر لهم على أنهم مثقفون قادتهم إلى الكتاب. أيضاً، وسائط التواصل الاجتماعي (سناب تويتر انستجرام فيسبوك) لعبت دورًا في هذا الموضوع. إظهار شاب أو فتاة وأمامه/ها الكتاب مع كوب من القهوة، كمؤشر على انه/ها مثقف أو مثقفة، هو ضرب من ضروب الاستعراض. عند التباهي بكون الشخص مثقفًا؛ فالكتاب يفيده كمصدر في هذا الموضوع. ليس بالضرورة من يضع صورة هذا الكتاب أنه قرأه؛ هو فقط يستفيد من الحاجة الاستعراضية التي يمثلها له هذا الكتاب. على سبيل المثال، حين يقوم شخص بوضع صورة له، وهو في مقهى مع كوب من القهوة وأمامه كتاب الزمان والوجود لمارتن هايدجر؛ فصورة هذا الشخص التي يريد أن يرسمها لنا عن نفسه أن لديه القدرة على قراءة هذا النوع من الكتب العميقة فسترتفع صورته لمستوى عالٍ جداً. الأمر سيختلف إذا وضع صورة من نوع آخر كرواية عاطفية أو رواية ينظر لها أنها شبابية، أو لأدب ينظر له على أنه متهتك. صورته الأولى ستختلف عن شخص وضع رواية الخبز الحافي لمحمد شكري، وستكون النظرة إليه مختلفة. بالتالي، الكتاب الآن صار يخدم غرضًا مختلفًا مرتبطًا بالاستعراض وبالتباهي، ومحاولة رسم صورة اجتماعية، بمعزل عن اطلاعه على مضمون الكتاب. محاولة الربط بين صورة كتاب ما، أو الرأي العام الذي يطلق عليه، ومضمونه الفعلي هي مهمة كل قارئ. القارئ الفعلي معني بأن يقيم الرأي أو الفقرة المكتوبة في تويتر أو في الجودريز عن هذا الكتاب ومدى صحتها؟ هل هي مبالغة أو هي تجوز؟ أم أنها حكم أطلق بلا دليل ولا يمت أصلاً إلى الكتاب بصلة. هذا الموضوع مشابه لحالة قراءة الغلاف الخلفي للكتاب؛ ما قيل في الكتاب: كتابٌ مذهل واستثنائي، وبيع منه ملايين النسخة حول العالم؛ ثم تقرأ الكتاب تجده تافهًا؛ بالفعل بالفعل كتاب تافه! فتتساءل هل هم يفهمون شيئًا لا أفهمه؟ أم أنهم أطلقوا حكمًا على الكتاب دون قراءته من الأساس؟ أم هل بالفعل القراءات مختلفة؛ ومن حق كل قارئ أن يقرأ الكتاب بطريقة مختلفة؟ ما تراه أنت كتابًا عظيمًا قد يراه آخر كتابًا تافهًا ومعقدًا ولا يستحق قيمة؟ أو بالعكس. كثير من الكتب الشائعة عند القراء والـتي وصلت إلى الأعلى مبيعًا والأفضل مبيعًا حول العالم مثل كتاب السر إلى كتاب قانون الجذب، إلى الكتب التي تحمل هذه المسميات، فعلياً لو قرأتها ستجد أنها كتب تافهة؛ فأنت تسأل: ما كتب عن هذا الكتاب من أنه كتاب مذهل وأنه سيغير حياتك، هل هو حقيقي؟ أم أنه فقط لحيلة ترويجية مثل أي بضاعة أو أي سلعة؟

سماورد: في مدخل الكتاب (ص32) استشهدت بوصف جان ستاروبانسكي تاريخ الأدب والفن عامة بأنه ” لزمن طويل جدًا كان تاريخًا للمؤلفين والمؤلفات. لقد اضهد أو تناسى من اعتبروا مجرد سوقة (غير نبلاء) وهم القارئ أو المستمع أو المشاهد المتأمل” (ص32)؛ لكن في الجو السائد الآن كما وصفناه سابقًا، هل وصلنا لحالة معكوسة، بحيث أصبح القارئ متغلبًا يفرض (نمط تلقيه) ويدفع الكاتب نحو (أنماط كتابية) معينة؟

د. نادر: تجاريًا، عند الرجوع إلى رأي مؤسسي الشركات الكبرى في تاريخ العصر الحديث؛ هناك شيء مرتبط ليس فقط بإنتاج السلع التي يطلبها الجمهور العريض، بل بقدرة الشركة نفسها على خلق حاجة لدى هذا الجمهور العريض لاقتناء هذه السلعة. هذه مهمة أساسية لترويج أي سلعة، ليس لأن هناك جمهورًا عريضًا فرض خيارات معينة على الشركات لتنتج سلعًا بشكل معين أو من نوع معين. هناك قدرة عن طريق الاعلام والاعلان، ووسائل مختلفة في صناعة حاجة عند هذا القطاع العريض من الجماهير إلى اقتناء هذه السلعة. أعتقد أن هذا الفكرة لا تختلف كثيراً مع الكتاب. هل يتحمل الناشر العربي باعتباره هو الشركة هذه المسؤولية، كما تتحمل شركات الاتصالات، على سبيل المثال، مسؤولية إقناعي بالحاجة لاقتناء هاتف من آخر طراز؟ أعطيك مثالًا أوضح. ما السر في أن روايات هاري بوتر أقنعت جمهورًا عريضًا حول العالم من القراء الشباب والمراهقين والمراهقات بملاحقة آخر إصدار لها؛ في حين كتّاب آخرون عجزوا عن ذلك؟ هل هي سلطة قارئ أو سلطة نص أو سلطة وأسلوب دور نشر؟ أم أن العصر تغيّر، وأن ليست دور النشر وحدها تخلق حاجات القراء لما يقرأون؟ كمثال آخر، الناشر الذي كان يعتبر نخبويًا – بنشره للكتب الثقافية والأدبية وكتب الفكر والفلسفة إلى آخره – وجد نفسه أمام ورطة مع انتشار ما يمكن تسميته بكتب التنمية الذاتية كـ “أيقظ العملاق الذي في داخلك” و”دع القلق وابدأ الحياة” وغيرها من العنوانين التي تحتوي على أفكار مثل “غيّر هذا كي يتغير كل شيء في حياتك”. هذا الناشر يرى أن هذه الكتب (خفيفة)، وغير معني بطباعتها ونشرها؛ لكنها رائجة والطلب عليها عالٍ. خُلقت حاجة لدى هذا القطاع العريض من هذا الجماهير أنه بالإمكان فعلياً تغيير أنفسنا، بتغيير تكنيكات بسيطة وعادات بسيطة وتغيير نظرتنا للعالم والحياة؛ ثم يتغير كل شيء في الحياة. هل تسمي هذا خداعًا؟ هل هذه الكتب فعليًا تبيع وهمًا، وتخدع الجمهور؟ كتاب السر، على سبيل المثال، أو كتاب الجذب، يروج لفكرة أنه فقط بمجرد أن تؤمن بهدف معين إيمانًا حقيقيًا؛ فستجد أن الكون كله يتأمل معك لتحقيق هذا الهدف. هذه فكرة جميلة جداً، لكن أن تصل لدرجة بأن تقول ضع لنفسك هدف الحصول على مئة مليون دولار، وآمن بهذا الهدف بقوة؛ ستجد أن الكون كله يتأمل الحصول على هذه المئة مليون دولار ليأتي بها إليك. هل هذا وهم؟ إن كان وهمًا؛ لماذا يصدق الناس هذا الوهم؟ لماذا لدى الناس قابلية لتصديق هذا النوع من الأوهام الساذجة، وغير الواقعية؟ في حين، ليس لديها القدرة على تصديق شيء حقيقي يصدمها مثلًا! هناك متغيرات كثيرة ومتشعبة في هذا الموضوع. كافكا يقول الكتاب الذي لا يكون مثل الفأس الذي يكسر، ويأتي كضربة على الجممة أو على الرأس، لا يعنيني. أنا لا اقرأ الكتاب لأكون سعيدًا. لو كنت اقرأ الكتاب من أجل السعادة، سأكون سعيدًا من دونه. أنا اقرأ الكتاب حتى ينبهني لما كنت غافلًا عنه؛ ليوقظني من غفلة كنت فيها؛ ليفتح عيني للأمام. للأسف الآن أصبح البحث عن السعادة مطلبًا أساسيًا؛ وبالتالي الكتب الخفيفة التي تبيع وهمًا سعيدًا مطلوبة. أظن أنها مرحلة وستنتهي، كما شهدنا في السنوات الأخيرة انحسار كتب التنمية الذاتية والعلاج بالطاقة وغيرها وتراجعها عربيًا وعالميًا. بالرجوع إلى السؤال هل سلطة القارئ أصبحت أعلى؟ أقول من الممكن أن طرفًا آخر سلتطه هي الأعلى؛ هذا الطرف هو شركات ودور النشر التي أصبحت سلطتها أعلى من الكاتب وأعلى من القارئ فعلياً وهي التي توجه الإثنين في اتجاهات هي تختارها.

لمشاهدة اللقاء على اليوتيوب