حوار: يحيى البطاط – سماورد

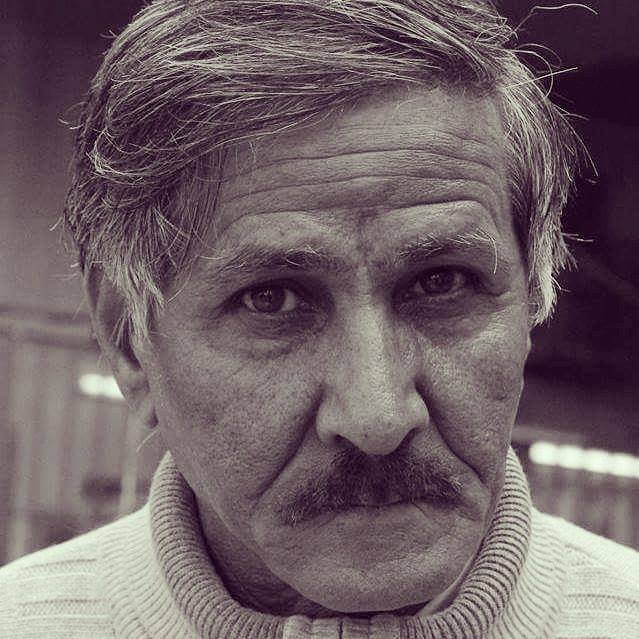

عندما أريد أن أتحدث عن شاعر أحبه، أفضل أن أنقر على كتفه ليتحدث هو عن نفسه، ولأن الأسئلة أقدم وسيلة استفزاز ونقر عرفتها البشرية، بل وأنجع مغامرة وضعت ابن آدم وجها لوجه أما مصيره الملغوم بالغموض والعتمة، ليس بسبب شغف الأسئلة بالإجابات، بل لقدرتها على نفض شجرة الحياة المثقلة بأحمالها. لذا، فإن أفضل طريقة لاستفزاز شاعر من طراز عبدالعظيم فنجان، أن نفتح له ثقوبا في جهازه الشعري، وأن نبدد لغته بأوهام الأسئلة، ونطرقه، ونهزه، كي يلقي بما يحمل، وبما يحتمل.

هكذا فكرت وأنا أصوغ أسئلتي لهذا الشاعر المبلل بمياه العشق، الذي لا يتردد عن وصف نفسه، مرة بأنه شيخ العشاق، ومرة أخرى بأنه فنجان الأقلية الهائلة. غير أن أحب الصفات إلى قلبه يعلنها هو صراحة حين يتحدث عن سيرته، بقوله: “أنا شاعر وكفى”.

عبد العظيم فنجان من أبناء الجنوب العراقي، ولد بين حافتي الصحراء والماء، بين فضائي الصمت والكلام، في تلك المنطقة التي شهدت ولادة أولى الحروف، وموت آخر الكلمات. ولد هناك خاطفاً من الصحراء الشحوب، وبلاغة النبوءة، ومستلهما من الماء أساطيره، وطينه المعجون بدماء الآلهة، ثم اندفع ليغوي الاثنين في مصاهرة شعرية باذخة بالخضرة والشجر، والامتداد على أفق من رمل ورمد.

صمته الشعري الذي استهلك عمره الذي ناهز الخمسين عاماً، كان مثيراً ومستفزاً حقاً. إنه يشبه صمت بدوي حانق على مصيره، ولكنه عندما نطق في ديوانه الأول (أفكر مثل شجرة) كان نطقه أشبه بانفجار، لكنه لم يكن أقل قامة من صمت ذاك البدوي الحانق.

هذا التناقض أو التأرجح بين حدي الحياة والموت له ما يبرره، إذ أنه في الوقت الذي كانت تجلد ظهر فنجان رياح السموم القادمة من صحارى الربع الخالي، كان يغرف بنهم من زقورات السومريين ما تبثه جدرانها من رياح الأساطير المسكونة بالخوف والأمل والكلمات والصور والعشق.

قرأت له أول مرة شذرات مبثوثة في الفضاء الهائل الذي قدمته لنا تكنولوجيا الانترنت، قوله: “هنا رأس يتجول فيه العراء” وقوله: “طفل مخبوء بين الأقفال يتسلى بعد المفاتيح”، وقرأت له فيما بعد قصيدته التي توج عنوانها ديوانه الأول أفكر مثل شجرة قوله:

“في الأصل كنت مشروع شجرة، ولا أعرف لمَ نبتّ إلى جوارك بهذه الهيئة المحطمة، حيث كل لمسة منكِ هي الفأس”

الأغنية ثيمة مركزية في شعرية فنجان، تنتمي في جذورها إلى ذلك الحداء الأزلي، الذي رافق مسيرة الحضارة التي ينتمي إليها هذا الشاعر، وهي أيضاً نبراس الوحشة والعزلة، والمسير وحيداً في ليل طويل. في واحدة من ألعابه الشعرية يمعن فنجان في الغناء داخل الغناء، يعبر عن ذلك في عنوان قصيدته “سبع أغان من أجل أغنية”، إضافة إلى أغان أخرى لا تقل غناء عنها: كـ “أغنية لماذا فتحت الباب” و”أغنية الينبوع الذي يتقمصك” و”أغنية من أنت” و”أغنية الرحلة” و”أغنية خارج السرب”، و”أغنية الشعراء الموتى” وسواها.

في هذا الحوار مع عبد العظيم فنجان، محاولة للحفر في ذلك الغناء التراجيدي الذي تجيده حنجرة ذئب جريح، أو لنقل، في هذا الحوار محاولة لجرّه كي يحفر معنا في تلك الأرض الشعرية التي قذفت به، بحثاً عن جذور الشجرة التي أنجبته بهذه الهيئة غير المشذبة، أو المحطمة كما يسميها هو.

سماورد: هناك مقولة لنابوكوف يقول فيها: “ولد القراء أحراراً ولابد لهم أن يبقوا كذلك”، ما هو الغبار الذي يمكن أن تثيره الكتابة الأدبية في العراق الآن؟ هل تبحث الكتابة عن قارئها الحر، أم هو من يجب أن يبحث عنها؟

فنجان: أعتقد أن الكتابة الحرة، المنشقة عن أخلاقية القطيع، تساهم في خلق القارئ الحر، بل هذا من صلب مهماتها، لكن ـ مادام السؤال عراقياً ـ فإن عملية كهذه ستكون بطيئة، وتحتاج إلى تراكم خبر وتجارب. لا يولد القارئ الحر من الفراغ، إنه أيضاً نتاج ثقافة عامة وخاصة. بعد أكثر من ثلاثين عاماً من القراءة الموجهة، لا أتوقع أن يكون هناك العدد الكافي من القراء النوعيين. مع ذلك فهناك كتابة حرة: كتابة تعيش غريبة عن الجو العام الفاسد، لكنها تعمل بكد وبجد. هكذا لست أبحث عن القارئ الحر بل أساهم في وجوده، وهي عملية ليست يسيرة، كما أسلفت.

سماورد: يحضرني هيلدرين حينما يسجل أن “ما يبقى يؤسسه الشعراء”، ما الذي تطمح لتأسيسه بالكتابة؟ ألا ترى أنها مهمة إله أو نبي؟

فنجان: على مرور التاريخ، كانت مهمة الآلهة والأنبياء تتلخص بابتكار مجموعة مفاهيم غرضها تنظيم الحياة وتفسير الوجود، ثم جاءت الفلسفة لتأخذ بهذه المفاهيم ولتحولها إلى قواعد ثابتة تفصل بين العقل وبين الخيال / المادة والروح.

عمل الشعر يختلف عن أولئك. الشعر يعمل ضد هذه المنظومة المفاهيمية، لخلق حالة وعي تنقض هذه الثنائيات. نعم، إنها مهمة نبي أو إله لكن من نوع مغاير تماماً: يمكنني أن أطلق عليه “الإنسان المتجاوز”. الإنسان العارف، لكن المتجاوز لمعرفته إلى معرفة أكثر إنسانية وأكثر جمالية. قد يكون هذا مشابهاً للسوبرمان النيتشوي، وليكن..

أكثر ما يهمني هو طرد فكرة الخلاص، أو المخلّص، عن المثقف، وبالتالي عن العالم، فذلك الانتظار يعني عدم التجاوز، وعدم قبول المحنة، وعدم تجاوزها. لقد كتبت عدة نصوص بهذا المعنى، وهي منشورة على الشبكة العالمية، وحسب تقديري فإن هيلدرين هو الأقرب إلى هذا الفهم، لأن ما يؤسسه الشعراء ينقض تلك الثنائيات، ولذلك يضمن خلوده في النفس وفي الوجدان. يقول هيلدرين أيضا:”يقيم الإنسان على الأرض، كشاعر” لقد حدد الإقامة على الأرض بالشعر، لا بالوصايا، ولا بالقوانين، ولا بالأديان.

سماورد: كيف تفكر بالشعر، كيف تنظر إليه؟ هل تفكر به، أم يفكر بك؟

فنجان: هذا السؤال جوهري. أنظر إلى الشعر على أنه طريقة في التفكير، أكثر منه وسيلة تعبير. ولذلك أتفق مع رامبو، ومع بونفوا ومع غيرهم من الشعراء. الشعر ليس من الأدب. فالأدب ينتمي إلى منظومة أخلاقية أو منظومة مفاهيمية، يعمل الشعر ضدها. لقد جرجرت الإيديولوجية السلفية الشعر إلى حقل الأدب عنوة، وصاغت له مفهوماً: “هو كلام موزون ومقفى”، لكن هذا المفهوم لم يصمد أمام النموذج الشعري المتصاعد يوماً بعد يوم.

أنظر إلى الشعر على أنه غاية أيضاً، لا تتوسل المكاسب ولا تصطاد الجوائز، وما من سبيل إلى تلك الغاية إلا في تحويلها إلى هم يومي، كهم الخبز والهواء والحب والمرأة.

قد يعتقد البعض أنني أقصد الشعر الموزون، بكافة أشكاله، بالسوء. أقول: هذا وهم. لا فاصل بين الوزن واللاوزن. الفاصل الحقيقي، أولاً، هو الشعر في كلا النموذجين، فرب قصيدة نثر رديئة أمام قصيدة عمودية هائلة وبالعكس. أما الفاصل الثاني، وهو الفاصل المطلق عندي، أن نكتب قصيدة نثر على أنها بنت العصور الحديثة، لا أن نكتبها بذاكرة طللية. ومع ذلك هناك قصيدة عمودية مكتوبة بذاكرة حديثة، متجاوزة. وإذن فالمائز الحقيقي للشعر هو مدى استيعابه لهموم العصر. كل نص هو قديم. كل قصيدة. ولذلك ينبغي تجاوز النموذج السابق إلى نموذج أكثر تجاوزاً.

النص المتجاوز هذا هو تجلي لطريقة التفكير في العالم والوجود والمشكلات اليومية، وليس غير ذلك.

’’أنظر إلى الشعر على أنه طريقة في التفكير، أكثر منه وسيلة تعبير’’

سماورد: عنوان ديوانك الأول “أفكر مثل شجرة”، مثير ومستفز شعرياً، ولا أدري إن كانت هي أمنيتك أو تقرير لحالتك، ولكنه في كل الأحوال حدث جلل أن تفكر مثل شجرة. سؤالي الآن إلى أين أخذتك تلك الشجرة، وبماذا أمسكت؟

فنجان: لأنني أحب الوضوح والصدق، أقول: “أفكر مثل شجرة”. لم يكن هو العنوان الذي اقترحته لكتابي الأول. كان العنوان هو: “حجر يلعق نفسه” ولكن الأصدقاء زعيم نصار، خالد المعالي، وحسين علي يونس اقترحوا عليّ عنواناً آخر، وكل واحد منهم قدم لي مبررات مقنعة.

المجموعة مشحونة بالقلق، وأنا كنت مثل حجر، دبت فيه الحياة، فوجد نفسه ليس قادر على شيء سوى لعق نفسه، تعبيراً عن الشك والقلق الملازمين لشخصيتي. فما كان منهم إلا أن قدموا عدة اقتراحات، وجدت أن أقربها إلى وضعي الوجودي والشعري هو “أفكر مثل شجرة” وهكذا كان، فلست إلا شجرة مسالمة في محيط غابة متوحشة من جانب، ولست إلا شجرة حتى في موتها تبعث الدفء، وتلجأ إليها الطيور، من جانب آخر.

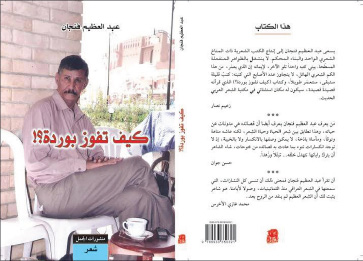

هكذا إذن فالشجرة / المجموعة / طريقة التفكير/ كشفت لي نفسي، فرأيتها بعيون الآخرين أولاً، ومن المؤسف حقاً أن لا تكون هناك حفاوة أو نأمة مجاملة لها في العراق، على عكس ما حصل في دول عربية عديدة. هذه الشجرة أعطتني درساً مهماً. ثانياً، وهو الكتاب الشعري: أي الكتاب الذي ينطوي على معالجة منطقة واحدة، وهو ما قادني إلى التفرغ التام وتكريس نفسي إلى كتابي الثاني، الذي سيصدره الصديق الشاعر خالد المعالي عن دار الجمل، قريباً.

سماورد: لماذا تأخرت في النشر، ألم تكن تخشى أن تموت قبل أن تنشر شيئاً؟ بالنهاية الشاعر يهمه أن يتأكد مما يفعل، أن يرى كيف يستجيب القارئ له، أن تلمع في عينيه الانتصارات، أنت بصمتك كنت تدفن انتصاراتك أو تؤجلها؟

فنجان: طالما اعتبرت الشعر مسألة شخصية، وهو فن نخبوي، لذلك، إذا ما ابتعد عن المفاهيم الجاهزة والأيديولوجيا خاصة. كما أن ظروف النشر في العراق كانت مرتبكة بسبب هيمنة الخطاب الشمولي، والولاءات الحزبية، ومن ثم سيادة الشعر التعبوي: مَن يسمعك وسط هذا الضجيج؟!

لستُ قادرا على كتابة شيء، وإن بحكم الصنعة، لا يلامس وجداني. لذلك، فإن جل ما حصل هو أن أواصل الكتابة بصمت، مع قلة اختارت “الصمت المدوّي” على حد تعبير صديقي الراحل عقيل علي.

البعض يعتقد أن موقفي هذا هو موقف سياسي، وهذا خطأ. هو موقف جمالي بحت. كنتُ حريصا على أن لا أختلط بشائعة الشاعر الكبير والنجم أولاً. ثانياً، فرية الشاعر الزاهد. لستُ زاهداً، ولكنني لست مبهوراً بمسألة الشهرة والنجومية. كتابة الشعر أهم من نشره. النشر يأتي تالياً. أما الموت فلم يشكل لي هاجساً مخيفاً. كان يمكن أن أموت في الحروب الكثيرة التي خضتها عنوة، وكان يمكن أن لا يعرفني أحد: هذا أفضل من كتابة ونشر قصيدة رديئة، مادام الرقيب الثقافي جدانوفي المذهب.

سأضرب مثلاً: غوستاف بيكر شاعر أسباني مات نتيجة السل وهو في عمر الـ 36، ولم ينشر قصيدة واحدة في حياته، لكن أصدقاءه نشروا ما وقع في أيديهم من قصائده بعد موته، تحت عنوان: ” 99 قصيدة ورئة مثقوبة “. الكتابة فعل مقاومة، وهي ضد الموت، وليس النشر. النشر إبلاغ، أما الكتابة فخلق، والخلق يعني مقاومة الموت، أما النشر فليس له هذا المعنى.

سماورد: سأتخيل أن ثالوثاً ما يتحكم بنا؛ لو صح أن نطلق على أنفسنا لقب شعراء؛ الحياة والموت والشعر، ذكرتها هنا بطريقة عشوائية، كيف يمكن لفنجان أن يعيد صياغة الأوليات في خضم هذا الثالوث. بكلمات أخرى: أين يضع نفسه بين تلك الأقانيم الثلاثة؟

فنجان: أنا شاعر، وهذا يكفي. الحياة والموت إطاران يحدّان من إنسانيتي، ومن كينونتي، أما الشعر فهو الذي أبقاني. أوجدني على هذا الشاكلة التي صرت معروفاً بها. وللشعر أدين بكل شيء، حتى بأغلاطي القاتلة.

سماورد: في ظلال الحزن المخيم على العراق “لا أحد يحيا حياته، لكن كل حياة تعاش” يقول ريلكه، ماذا يمكن للشاعر أن يأخذ منها، ما هي زوادته في رحلته المرّة باتجاه الشعر والموت؟

فنجان: الحزن العراقي مقيم، وهو ليس جديداً، لكنه الآن يأخذ طوراً آخر تعجز المفاهيم عن وصفه، وهنا تبدأ مهمة الشعر. بالنسبة لي، طالما اعتبرت الحزن، الخيبة، الخذلان، الأنكسار، طالما اعتبرت كل ذلك زاودة للكتابة. حياتي هي الكتابة، والكتابة هي حياتي، متأثراً بذلك ببورخس.

بطريقة أخرى، تمكنت أن أحوّل الحياة نفسها إلى وقود شعري. لذلك، يعتقد بعض أصدقائي إنني مُجازف كبير، وليست ثمة مجازفة في الأمر. إنني أعيش الحياة كشاعر، ولن تجبرني هذه الكلبة ـ حسب تعبير حنا مينا ـ على أن أعيشها بمسلك آخر غير مسلك الشاعر الذي يبكي بدموع نظيفة، ويضحك ضحكة صافية من الأعماق، مهما كانت الويلات والمصاعب.

سماورد: هل تبحث في الشعر عن دور في الحياة، أم العكس، تبحث للحياة عن دور في الشعر؟

فنجان: للشعر دور في الحياة، ولست أبحث عنه، إنما أسعى إلى ترسيخ هذا الدور، فليس أخطر من الوجدان في عالم ذهني مجرد. هذا العالم الذهني المجرد، الذي أنتجته المفاهيم، جرّد الكائنات من خصوصيتها، وحوّلها مع صعود عالم المشهد إلى مجرد أرقام أو سلع أو مشاهد جامدة. الشعر خطر على هذا العالم وعلى الفلسفة التي أنتجته. وخطورته تكمن في خلخلة القناعات في ما هو ثابت ومسلّم به. الشعر يقول: هناك شيء ليس على ما يرام، ومفاهيم الحياة تقول: كل شيء على ما يرام. وهنا الصراع الحقيقي، فليس كل شيء على ما يرام. يقول رامبو: ” نكتب لنغيّر العالم “

سماورد: كيف يمكن إعادة إنتاج الأسطورة العراقية التي وجدت ملامحها واضحة في نصوصك بحيث تخرج من الحقل الأسطوري إلى الحقل الشعري المعاصر؟

فنجان: لكل شاعر طريقته في الكتابة، ومن ثم زاوية نظره إلى الأشياء. لقد حرصت، أولا، أن أخلّص رؤيتي الشعرية عن أي بعد قومي أو عرقي أو طائفي. لم أنظف من ذلك، ثانياً، إلا بعد قراءات متراكمة لمعظم الأساطير الرافدينية وما كُتب عنها. وكيف عوملتْ شعرياً، ثالثاً.

جذبني إلى تلك المنطقة إحساسي بالنفي، أو حياتي غير المستقرة، المشتتة بين منفى ومنفى وبين مدينة وأخرى، وبالتالي بين حضارة وحضارة أخرى، هكذا صار البحث عن كينونتي مطلباً شخصياً، قبل أن يتبلور ويصبح هما شعرياً.

خضة اكتشاف ذاتي هي المهمة، وبالتالي فإن إنتاجها شعرياً، وفق منظور أسطوري، هو عملي أنا. أنا الشاعر، ألستُ شاعراً؟!

’’لقد حرصت، أولا، أن أخلّص رؤيتي الشعرية عن أي بعد قومي أو عرقي أو طائفي’’

أتذكر أنني طلبتُ من الشاعر الراحل سركون بولص اجراء حوار معه، لكنه أبدا رغبة في أن نجري الحوار بعد صدور مجموعته: “عظمة أخرى لكلب القبيلة”، غير أن المجموعة لم تصدر إلا بعد رحيل سركون، وعندما صارت بين يدي سألت نفسي: لماذا طلب سركون ذلك؟ ولم أعثر على الجواب إلا بعد مشقة، وبالضبط وأنا أقرا في كتاب آخر في تحليل الخرافة الشعبية والأسطورة، حيث أحالتني فقرة ما منه إلى قصيدة “حلم الفراشة” لسركون. هناك فقط فهمت كيف وظّف هذا الشاعر العجيب الخرافة والأسطورة في مجموعته، وهناك أيضاً عرفت العمق الذي انطلق منه سركون في معالجته للأسطورة الرافدينية.

أقول: دليلي إلى قصيدة النثر لم يكن إلا سركون بولص. هو الأول من آبائي أو أسلافي، وهكذا مثلما عالج هذا الشاعر الأسطورة الرافدينية، عالجتُها لكن بفارق كبير هو اختلاف التجربتين، كما سيلاحظ القارىء.

سماورد: أتيح لقصيدة النثر فرص نشر، و إنتاج واسع، يشبه إنتاج الكتاكيت في المصنع، التي تكاد تتشابه في كل شئ ابتداءا بالزقزقة وانتهاء باللون الأصفر. أي جناية ارتكب رواد هذه القصيدة عندما فتحوا عيوننا عليها، دون أن يضعوا لنا ميزان ذهب يليق بها، كما فعل بودلير مخترعها الأول؟

فنجان: لستُ ممن يرى بضرورة وجود قوانين خارجية لقصيدة النثر، كما في القصيدة العمودية. هذا يتناقض مع طبيعة وأهداف القصيدة نفسها. ليس معنى ذلك أن يكتبها مَن وهب ودب، ولا يعني أيضاً أنها حكر بجماعة معينة. معادلة أو مفارقة صعبة. القضية الأساسية هي “وعي” التحولات التي طالت “الرؤية” إلى العالم، وليس تلك التي طالت العالم وحده. قصيدة النثر البودليرية هي قصيدة المدينة الحديثة، الحياة الحديثة: باريس القرن التاسع عشر في انفتاحها وشوارعها العريضة ومصانعها الكبيرة، وحشود البشر اللامتناهية. قصيدة النثر الرامبوية قصيدة كومونة باريس: قصيدة العصيان، فصل الكنيسة عن السياسة، والهروب من المدرسة والعائلة، وضرب القوانين عرض الحائط. ثم القصيدة السوريالية التي ضربت الثنائيات الكبرى التي حكمت العالم.

يحتاج مَن يغامر بكتابة قصيدة النثر إلى وعي بمفهوم الشعر أيضا، فهو ليس ” تدوين الوقائع الخارجية “هو ليس”ديوان” أو تاريخ، أو ناقل أخبار. الشعر هو تجلي لوقائع شعورية وأخرى لا شعورية، قد يكون مصدرها من الخارج وقد لا يكون.

قصيدة النثر قصيدة فردية، وهي ليست قصيدة الجماعة أو القبيلة أو العشيرة أو الطائفة، ولا حتى القومية: قصيدة النثر عالمية، وكونية أيضاً. ولذلك هي صعبة، غير متحققة إلا عند بعض الشعراء، ممن يعون لحظتهم الوجودية ضمن هذا المنظار.

سماورد: لدينا نموذجين أو ثلاثة لقصيدة النثر العربية اليوم، يدور في فلكها معظم من نقرأ لهم: النموذج الأدونيسي، ونموذج انسي الحاج، وطيف من تجارب أخرى متنوعة مثل عباس بيضون وسركون وآخرين، هل لديك الشجاعة لتقترح نموذجك الخاص؟

فنجان: نعم. لا تزال بنية التقليد فاعلة، وهناك سيادة تكاد تكون مطلقة لهذا النموذج أو ذاك، لكن في المقابل هناك محاولات للخروج من إطار النموذج القدوة إلى فضاء النموذج الخاص، كما عند سركون وبيضون وبسام حجار وعقل العويط، إضافة إلى نموذج عقيل علي الذي عتم عليه، لأسباب لا مجال ذكرها. أما بالنسبة لي فإني أحاول أن أكتب قصيدة نثر تمثلني، ضمن الوعي الذي أشرت اليه في مداخلة سابقة، ولا يهمني أن أدخل في مبارزة مع نماذج الآخرين. أجدني قريباً من نموذجين فرنسيين: شار وميشو، وأقرب كثيرا من سركون بولص.

سماورد: أسألك عن الأقلية الهائلة،هل تبحث عن فرصة لقيادة الحياة، أليس هذا تفاؤلاً مبالغاً فيه، فنحن أقلية معرضة للإبادة في كل لحظة؟

فنجان: لستُ أطمح بدور قيادي في الحياة، بالمعنى الشائع. أنا شيخ العشاق والمشّردين من فرط الحب. لا مقام لي، وأتباعي على كثرتهم قلة، وهم مهددون، مثلي، بالإبادة. أكتب الشعر لأنه مما يؤكدني إنساناً، عاشقاً، هامشاً ومركزاً. الأقلية الهائلة، حسب مفهومي، هي تلك الفئة من البشر التي تأتي للشعر بفعل مقاوم لإغراءات أخرى. يأتون للشعر لأنه قد أضحى غريباً، يلبون ندائه لأنهم غرباء مثله. ما السبب الذي يدفع قراء مجهولين لأن يتكبدوا عناء السفر ليقتنوا كتابي؟ ما الدافع وراء السؤال عني والكتابة إلي من كافة أنحاء العالم؟

هناك عروض رائعة ونبيلة من قراء، لأن يتحملوا تكاليف أي كتاب شعري أطبعه!

اللغز هو في ذلك النداء الخفي الذي يجد صداه عند قلة من البشر. بالمناسبة كان “الأقلية الساحقة” عنواناً مقترحاً لكتابي أيضاً لكنني لم أوافق عليه خوفاً من الإحالات إلى ما قاله اكتافيو باث وسواه من الشعراء عن الأقلية الهائلة، رغم صحته ورغم إيماني بما قالوه.

سماورد: كيف تنظر إلى مستقبل الشعر، ومستقبل فنجان الشعري؟ عن مشاريعك المقبلة وماهي الوشائج التي يمكن أن تتخيلها مع تجربتك الأولى”أفكر مثل شجرة”؟

فنجان: المستقبل للشعر، وللقصيدة الكبيرة، وليس للشاعر الكبير. هناك زحف خفي لتحطيم آلهة المعبد / الأسماء الرنانة / هناك طوفان من الشعر الحقيقي سيقتلع السدود. أما عني فلم أكتب القصيدة التي اطمئن إليها بعد. لم أكتب كما ينبغي لي. ولذلك أحاول أن أتجاوز ما كتبته، وأن أتجاوزني في كل مرة. لا يلغي ذلك ما هو معد أصلا للطبع: “أغنية لتحطيم أنف العالم” ورواية “صانع الأحلام” ومجموعة شعرية أخرى: “العالم بين كتفين هزيلتين”.

صفحة الشاعر على موقع قودريدز: